Ecologia é tema de exposição coletiva que ocupa 5 andares do prédio novo do MASP

Mostra faz parte do ciclo Histórias, reúne artistas de 22 países e propõe uma leitura política, sensível e ancestral em tempos de crise climática e COP30 no Brasil

Histórias da Ecologia, em cartaz no MASP até 1 de fevereiro de 2026, é a mais recente exposição do ciclo Histórias, série de mostras organizadas desde 2016, que busca ampliar o horizonte das narrativas possíveis em torno da arte. O museu agora se volta para a ecologia e não por acaso o faz em um momento de atenção internacional.

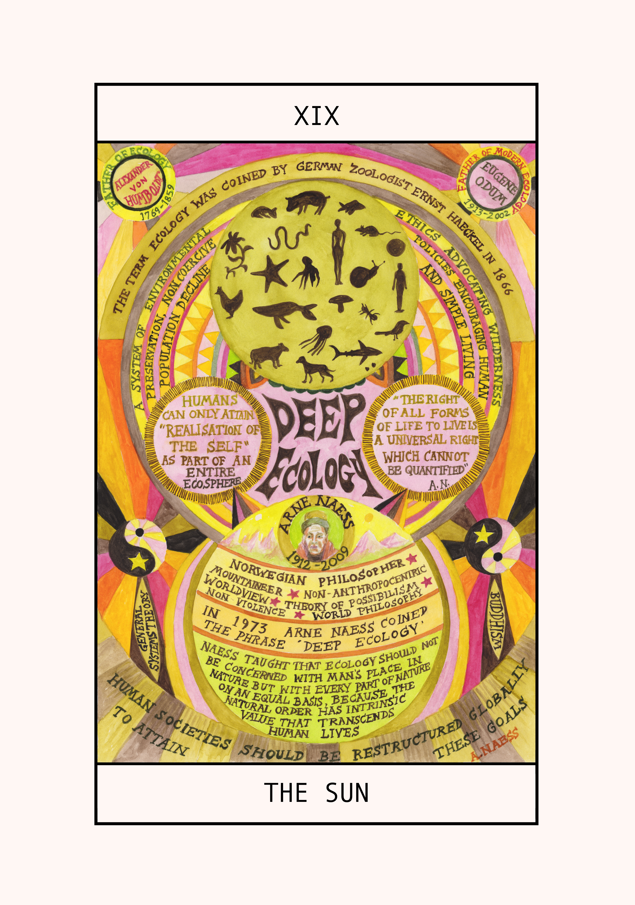

Neste ano, o Brasil será sede da COP30, mas, como apontam os curadores André Mesquita e Isabella Rjeille, esta não é uma resposta direta à conferência. A exposição propõe um enfoque mais amplo, tratando a ecologia não como sinônimo de meio ambiente, mas como rede de interdependências entre humanos e mais-que-humanos — rios, plantas, animais, montanhas, fungos. Assim a exposição desenha um campo expandido de relações, atravessado por colonialismos, patriarcados, racismos e desigualdades históricas, mas também por cosmologias ancestrais e práticas de resistência.

A mostra ocupa todos os espaços expositivos do Edifício Pietro Maria Bardi. Do 6º ao 2º andar, o público percorre cinco núcleos curatoriais que se organizam em sequência. Essa estrutura espacial possui um efeito para além da sua parte logística. Após descer andar após andar, o público realiza um movimento de imersão, como quem atravessa camadas sucessivas de reflexão, mergulhando cada vez mais fundo na proposta da curadoria.

Um edifício ocupado pela ecologia

O primeiro núcleo, Teia da vida, é o ponto de partida. O título remete à imagem de fios que se entrelaçam, sustentando-se mutuamente. Essa metáfora, rompe com a ideia de hierarquia entre espécies e sugere que toda forma de vida é atravessada por interdependência.

Textos curatoriais lembram que o gesto de tecer é em si uma tecnologia ancestral, associada muitas vezes a práticas femininas, que conecta o fazer manual à trama social. Aqui, obras que evocam fios, redes e conexões não são apenas visuais, mas também políticas. Lygia Clark surge como referência nesse núcleo, com trabalhos que exploram a experiência coletiva e a dissolução de fronteiras entre corpo e objeto. As obras de artistas indígenas contam a perspectiva de que a teia não é uma metáfora abstrata, mas parte de uma cosmologia em que rios, plantas e pessoas compõem um mesmo organismo.

Ao iniciar a descida pelo edifício, a mostra convida a perceber que toda ecologia é, antes de tudo, uma rede de relações — delicada, instável, mas também resiliente.

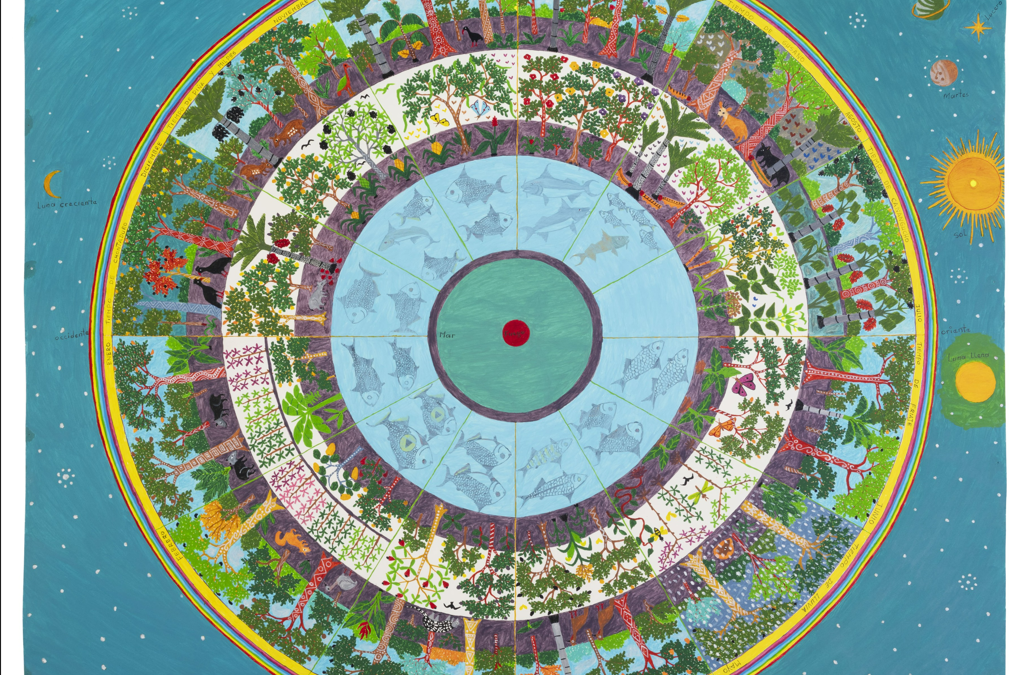

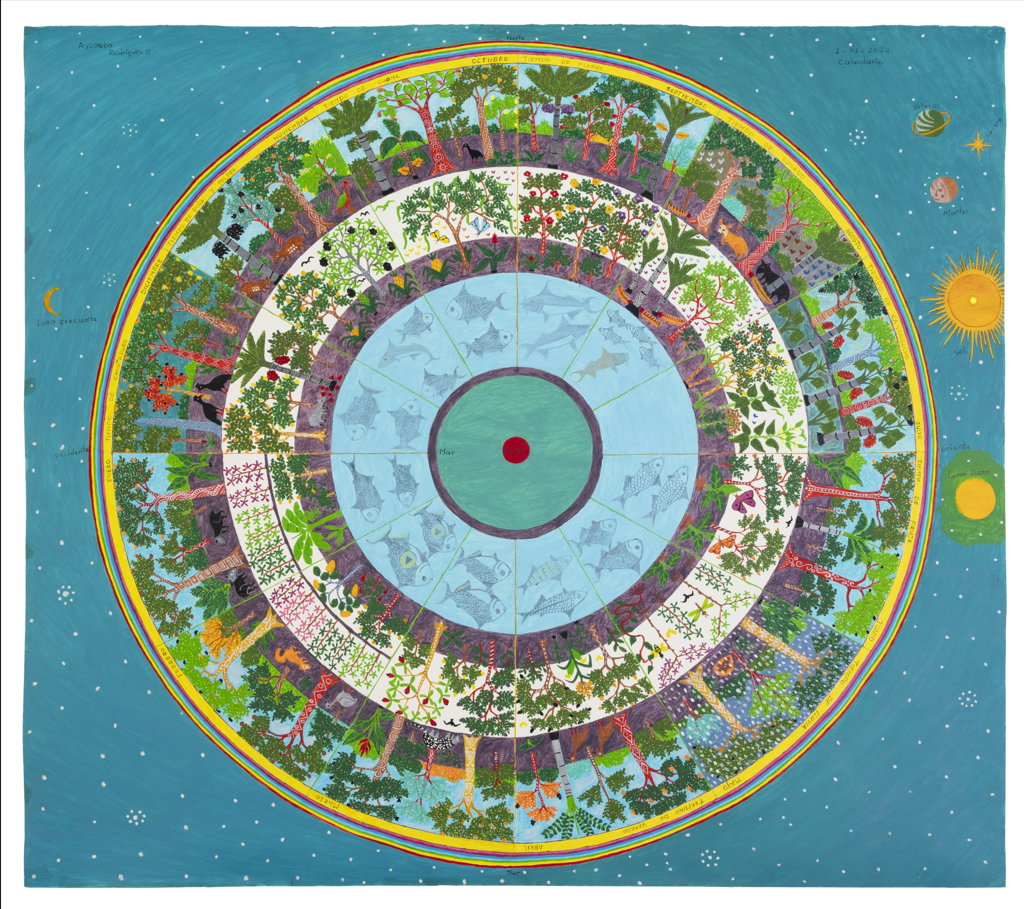

No andar seguinte, o visitante encontra o núcleo Geografias do tempo. Aqui, a curadoria aborda os significados da palavra “tempo”, não apenas como cronologia linear, mas também como clima e transformação cíclica. Há um diálogo entre cosmologias ameríndias, que veem no ciclo das águas, das árvores e dos astros um calendário vivo, e propostas urbanas que registram os ritmos da vida contemporânea.

Um exemplo é Calendário (2024), de Aycoobo (Wilson Rodríguez), artista nonuya-muinane da Amazônia colombiana, que apresenta um sistema de marcação temporal enraizado na floresta, associando a passagem do tempo às metamorfoses de plantas, animais e rios. Por sua vez, a brasileira Ana Amorim, em Passage of Time Study (2018), registra dia após dia os mapas de sua vida urbana em São Paulo, criando desenhos que transformam rotinas em cartografia.

Nesse núcleo, tempo e espaço tornam-se experiências. De cuidado, de regeneração e também de morte. Ao sair do 5º andar, o visitante já pode perceber a ecologia como uma rede de conexões, assim como uma dimensão temporal que envolve memória e futuro.

O terceiro núcleo, Vir-a-ser, aprofunda a reflexão sobre os vínculos entre humanos e mais-que-humanos, questionando separações rígidas que moldaram o pensamento ocidental. Natureza versus cultura, humano versus animal, masculino versus feminino. A curadoria aproxima essa discussão de perspectivas ecofeministas, apontando como essas divisões estão historicamente ligadas à violência de gênero, raça e etnia, ligadas a grupos historicamente relegados a categorias de “menos humanos”.

Entre os destaques estão obras de Rosana Paulino, cuja série Tentativas de criar asas evoca figuras femininas em metamorfose, seres híbridos que rompem casulos e se transformam, como insetos em mutação. A produção de Castiel Vitorino Brasileiro, com a série Corpoflor, tensiona corpo, gênero e natureza, propondo autorretratos em que a identidade humana se mistura a flores, raízes, folhas. Nesse andar, o visitante pode ver-se atravessado por outras formas de vida e perceber-se em fluxo contínuo.

No terceiro andar, a descida leva ao núcleo Territórios, migrações e fronteiras, que dá foco para deslocamentos forçados pela crise climática, pelo racismo ambiental, pelo extrativismo. Migrações humanas e não humanas se cruzam, revelando fronteiras como espaços de conflito e também de resistência. Obras de coletivos brasileiros marcam presença. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) apresenta cartazes históricos que reivindicam soberania alimentar e acesso à terra. Esse núcleo conecta Brasil, América Latina e outros territórios, mostrando rostos, territórios, corpos e a resistência de quem é afetado pela crise climática.

O núcleo final, Habitar o clima, ocupa o 2º andar e sintetiza as discussões anteriores. A proposta é expandir a noção de “clima”, entendendo-o não apenas como condição meteorológica, mas como campo físico, social e político. Aqui, habitar o clima significa também habitar desigualdades, resistências, mundos compartilhados.

Entre os trabalhos apresentados, ganha destaque a instalação inédita de Cristina T. Ribas, que reflete sobre as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em 2023 e 2024. Um tecido translúcido suspenso revela como as águas redesenharam geografias de rios e bacias, impactando centenas de milhares de pessoas. A obra, comissionada pelo MASP, funciona como memorial e alerta.

Brasil em diálogo com o mundo

Ao longo dos cinco núcleos, a exposição reúne mais de 200 obras de artistas de 22 países. A presença brasileira é notável — tanto pelo número de participantes quanto pela diversidade de perspectivas. Estão lado a lado nomes históricos e contemporâneos, individuais e coletivos.

Entre eles, Maria Auxiliadora, Heitor dos Prazeres e Lygia Clark. Nomes que atravessam décadas distintas da produção nacional e demonstram como a arte brasileira sempre dialogou com ecologias — sociais, culturais, espirituais. Esse presença se soma à de artistas indígenas, afrodescendentes e latino-americanos de diferentes países, além de coletivos que trazem outras geografias e cosmologias para dentro do MASP. Esse conjunto desloca o olhar do eixo euro-americano e inscreve experiências que nascem de contextos historicamente marginalizados no circuito da arte, compondo um panorama plural e politicamente potente.

Habitar em comum

Ao percorrer Histórias da Ecologia, o público atravessa o edifício Pietro Maria Bardi e também as múltiplas camadas do mundo que a exposição apresenta. A descida do 6º ao 2º começa pela percepção de uma teia de vida, passa pelo tempo, pelo corpo, pelos territórios, até chegar ao clima como campo expandido.

Esse percurso físico é também um deslocamento de pensamento. A ecologia que emerge não é romântica, nem idealizada. É política, atravessada por violências coloniais, patriarcais e raciais, mas também habitada por resistências ancestrais, feministas e indígenas. É uma ecologia que não se separa do ser humano, mas que insiste em lembrá-lo de sua condição de interdependência.

Mais do que olhar para a natureza, Histórias da Ecologia convida a imaginar formas de habitar o mundo em comum, onde humanos, rios, florestas, fungos e montanhas compartilham destinos. Num momento em que a crise climática se apresenta como desafio global, a exposição não oferece respostas fáceis, mas um convite radical para pensar ecologia como prática de vida, cuidado e imaginação coletiva.