Brutalismo: a tendência arquitetônica que inspirou filme premiado no Oscar

Mais do que um estilo ou movimento centralizado, a tendência abordada no filme O Brutalista conecta projetos arquitetônicos desenvolvidos no mundo na segunda metade do século XX

Bem como a arquitetura, a arte do cinema é capaz de escalar a monumentalidade através da combinação de seus elementos essenciais. O Brutalista, filme lançado no final do ano passado, demonstra a potência da utilização da arquitetura como ferramenta simbólica na construção de uma narrativa cinematográfica, especialmente como referência no processo de montagem e edição do filme.

Com direção de Brady Corbet, o longa metragem foi um dos filmes de maior visibilidade do ano passado, saindo vencedor em diversas categorias das mais importantes premiações do cinema, como o Globo de Ouro (Melhor Filme Dramático, Melhor Diretor, Melhor Ator em Filme Dramático) e o Oscar (Melhor Ator e Trilha Sonora Original).

No centro da narrativa apresentada por Corbet está o arquiteto húngaro László Tóth, que imigra para os Estados Unidos após a devastação de seu país pós Segunda Guerra, tendo sido vítima dos campos de concentração nazistas. Apesar de ser um personagem fictício, a vida do arquiteto Marcel Breuer é referência direta e declarada para o roteiro desse filme. Das semelhanças entre Tóth e Breuer, estão sua origem húngaro judaica, a formação na escola de design alemã Bauhaus e a imigração para os Estados Unidos – com a diferença de que Breuer imigrou inicialmente para a Inglaterra antes da Segunda Guerra. Apesar de referenciar aspectos da vida e obra de Breuer, a trajetória de Tóth e todo o sofrimento presente no filme fazem parte de uma dramatização própria do roteiro, não havendo paralelos com a vivência do arquiteto real.

O CONCRETO BRUTO

Antes de aprofundar a maneira como o filme aborda a arquitetura, é importante compreender de que forma o brutalismo surge e quais são suas delimitações na história.

Brutalismo é um termo popular do meio da arquitetura e familiar para interessados no assunto. Ainda que seja usado para relacionar uma série de projetos arquitetônicos, o brutalismo não é considerado um movimento uniforme por especialistas. O termo é derivado de béton brut, francês para “concreto bruto”, utilizado de forma crua e exposta em grandes edifícios ou residências modernistas.

Com manifestações em diferentes produções e lugares do mundo, obras enquadradas como brutalistas datam da década de 1950 até 1980, e compartilham similaridades e distinções, sejam estéticas ou funcionais.

Em artigo publicado na revista vitruvius, a arquiteta e professora Ruth Verde Zein, pontua que edifícios projetados por Le Corbusier em sua última fase criativa antecedem e inspiram as principais características presentes nos projetos denominados brutalistas criados posteriormente. No artigo, Zein analisa The New Brutalism: Ethic or Aesthetic (Novo Brutalismo: Ética ou Estética), o primeiro livro a sistematizar essa tendência arquitetônica e seus desdobramentos. De autoria do crítico de arquitetura Reyner Banham, o texto foi lançado em forma de artigo em 1955, e publicado como livro completo em 1966.

A Unité d’Habitation de Marselha, na França, projetado por Le Corbusier em 1947 – e finalizado em 1952 -, inaugurou o uso do concreto bruto pelo arquiteto, e exemplifica preocupações éticas, sociais e econômicas que permeiam outros projetos relacionados à tendência brutalista. O conjunto habitacional foi pensado como uma cidade jardim vertical, com áreas comuns que possibilitam e incentivam um maior convívio entre cerca de 1.600 moradores do edifício.

A utilização do concreto bruto, antes de ser uma escolha estética, é pensada como estratégia orçamentária, já que o material é mais barato que outros usualmente aplicados nas estruturas e acabamentos – um ponto também levantado no filme O Brutalista.

Ainda que a influência de Le Corbusier seja incontestável, o artigo de Branham – crítico inglês – destaca os esforços do casal de arquitetos ingleses Alison e Peter Smithson para formatar o brutalismo enquanto um movimento, o qual seria denominado “Novo Brutalismo”.

O fato é que por não ter sido construído através de um viés coletivo e articulado, e nem elaborado de forma teórica concisa, ao brutalismo não cabe uma história única, muito menos possibilita um consenso. São suas características compartilhadas entre arquitetos do mundo todo que definem esses laços, o que Braham chamaria de “conexão brutalista”.

BRUTALISMO CINEMATOGRÁFICO

Diferentes momentos do filme manifestam as aspirações do personagem László Tóth, incluindo as origens do seu estilo de trabalho. Uma das chaves dessa compreensão ocorre quando o arquiteto revela ter sido estudante da escola alemã Bauhaus, um berço de pensamento de arte, design e arquitetura moderna e contemporânea com impacto incontornável na cultura. Uma preocupação social na concepção dos projetos, a valorização da simplicidade das formas, a geometrização e o alinhamento com os aspectos industriais dos materiais utilizados, como o metal e o próprio concreto – expostos sem grandes ornamentações -, são alguns dos pontos centrais da estética construída para o arquiteto fictício.

Tais características aparecem, inicialmente no mobiliário, em uma cadeira modernista desenhada por Tóth a convite de seu primo, que o abriga nos EUA logo no início do filme. A utilização de aço tubular para a construção da cadeira, remete ao trabalho de Breuer, como nas cadeiras Wassily (1925) e a cadeira Cesca (1928).

O evento que realmente coloca o trabalho de Tóth a prova, e o convoca a produzir uma obra significativa no novo país que habita, é o convite para desenvolver um grande centro comunitário na propriedade de um magnata na Pensilvânia. Boa parte do filme acompanha os desafios interpessoais do arquiteto nesse grande projeto, começando pela apresentação da maquete à comunidade da cidade, que o recepciona com desconfiança, dado que o personagem é um imigrante judeu, e estava propondo uma estrutura inovadora para um centro dedicado à comunidade católica.

Os desafios escalam e o que é visto do edifício na maior parte do filme são fragmentos de sua construção, o que parece ser uma estratégia do diretor para não se comprometer com a representação de um estilo tão indefinido.

“Acho que aprendi muito cedo que não podíamos filmar a arquitetura. Tínhamos que representar a arquitetura. Fizemos isso com a trilha sonora. Fizemos isso com o formato do filme. Com o VistaVision, o campo de visão é tal que você pode ficar bem na esquina de um prédio de seis andares e, com uma lente normal de 50 milímetros – que é a lente com a qual normalmente se filma um rosto humano –, é possível ver do topo do prédio até a base”, contou o diretor em entrevista concedida ao Hollywood Reporter – traduzida pelo Instituto Moreira Salles.

Desse modo, amantes da arquitetura podem frustrar-se ao esperar um filme permeado de imagens com grandes edificações brutalistas. O brutalismo é evocado pelo diretor não através da representação direta da arquitetura, mas pela emulação de características dessa tendência.

Enquanto a narrativa é centralizada nas nuances da vida pessoal e profissional do arquiteto, o público pode sentir a assimilação brutalista nos cortes secos de muitas cenas, no enquadramento geometrizado e, especialmente, na trilha e efeitos sonoros – que rendeu ao filme prêmios.

“Então, tivemos a ideia de que, para o brutalismo, nunca deveria haver nada ornamental na trilha sonora. Ela deveria ser tanto minimalista quanto maximalista. Mas também tinha que representar o movimento de alguma forma. E foi criada predominantemente com instrumentação do período”, revela o diretor, ao mencionar o jazz e o Beat como referências sonoras da época.

BRUTALISMO NO BRASIL

Manifestando-se de forma concomitante em diversas regiões do planeta, o brutalismo teve também seus desdobramentos no Brasil – em especial São Paulo. A Escola Paulista, também conhecida como Brutalismo Paulista, é o estilo fundado pelo arquiteto e designer Vilanova Artigas na década de 1950, apesar de encontrarmos sinais do estilo em projetos de outros profissionais, especialmente em décadas seguintes.

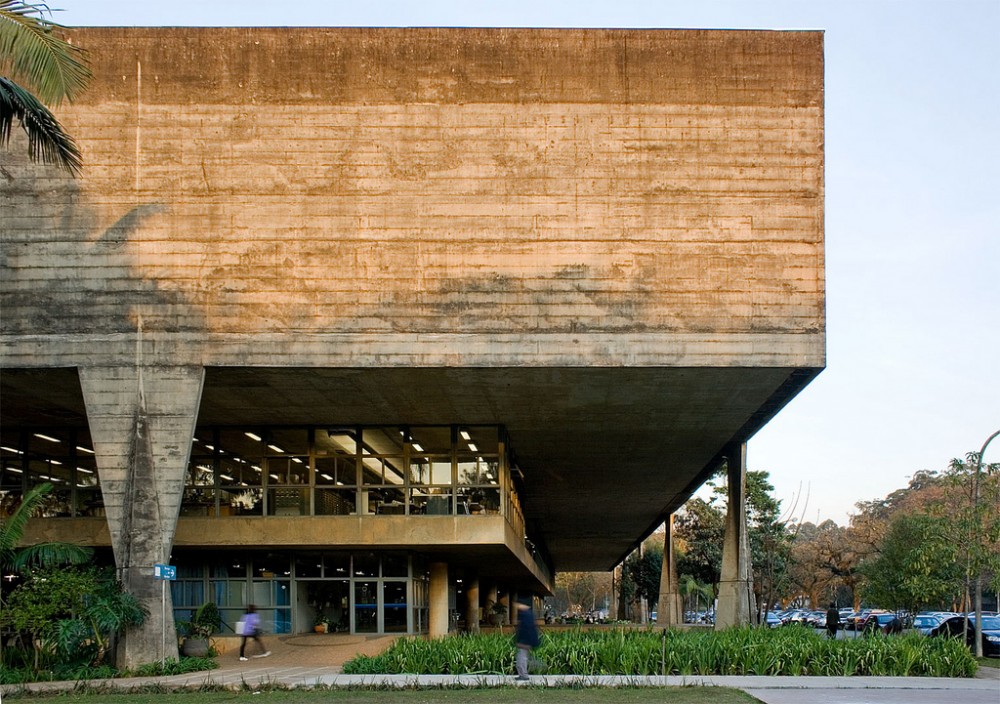

Artigas foi estudante e professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e via na sua área uma função social, em sintonia com a visão de outros brutalistas do mundo. Diferente dos cursos de arquitetura e urbanismo de outras regiões do país, o curso paulistano era ligado à faculdade de engenharia, o que conferia ao curso um caráter mais técnico. Entre seus projetos mais ligados ao pensamento brutalista, estão a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU-USP), o Anhembi Tênis Clube e a Garagem de Barcos do Iate Clube Santa Paula. Outros arquitetos que contribuíram com importantes projetos na Escola Paulista foram Paulo Mendes da Rocha e Ruy Ohtake.

Lina Bo Bardi e seus projetos para o Museu de Arte de São Paulo e SESC Pompeia em São Paulo merecem menção por sua aproximação aos aspectos éticos e estéticos do brutalismo, produzindo espaços com forte caráter social, especialmente o SESC. Com uma grande estrutura construída em concreto armado, e a restauração de uma fábrica abandonada, a arquiteta possibilitou uma nova vida coletiva ao conjunto industrial, valorizando os aspectos originais da fábrica e preservando sua memória.

Para além da estética, o filme O Brutalista aborda essas aspirações de um pensamento progressista – e inovador – estrangeiro, o qual impressiona os norte-americanos – que estariam ainda habituados a velhas tendências. Apesar da admiração, o filme escancara a xenofobia por parte dos estadunidenses para com os imigrantes refugiados – um assunto que é recebido com outras camadas de leituras acrescidas, dado o cenário atual vivido nos EUA.

O exercício de fabular a “conexão brutalista” envolve perceber de que forma essa presença de edificações, geralmente como finalidades públicas, respondem a um desejo de uma arquitetura que responde às demandas de seu tempo. O concreto bruto enquanto material que simboliza o trauma e aspectos psico-sociais do pós-guerra, também formaliza movimentos de reconstrução. Em diversos contextos, essa forma de pensar o espaço público-privado, com esforços de promover uma vida coletiva, conecta arquitetos progressistas de diferentes origens.

Referências

Brutalismo, sobre sua definição – Vitruvius

The 9 Brutalist Wonders of the Architecture World – Revista GQ

Backlash builds: why the architecture world hates The Brutalist – The Guardian

Clássicos da Arquitetura: Unite d’ Habitation / Le Corbusier – Archdaily

Alison and Peter Smithson: The Duo that Led British Brutalism – Archdaily

7 Obras de arquitetura que mostram as diferenças do brutalismo no Brasil – Archdaily

Gostou desta matéria? Leia também:

Inauguração de prédio do MASP conta com cinco novas exposições